たばこ

たばこを吸うとどうなるの?

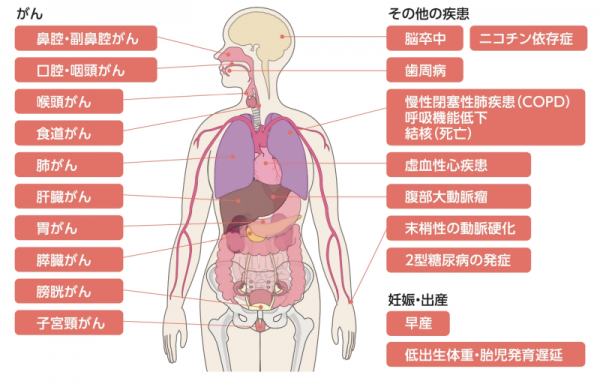

喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることがわかっています。

また、喫煙を始める年齢が若いほど、がんや循環器疾患のリスクを高めるだけでなく、総死亡率が高くなることもわかっています。

たばこに含まれる有害物質

たばこの煙には5,300種類以上の化学物質が含まれており、そのうち70種類以上が発がん物質です。

たばこの三大有害物質

【ニコチン】

体内に吸収されると血管を収縮させて血液の流れを悪くします。それが繰り返されるうちに動脈硬化や高血圧となり、心臓や血管に負担がかかることで脳卒中や心血管関連の病気になることもあります。

【タール】

発がん性物質や発がんを促進する物質が数十種類以上含まれています。喫煙によって歯が黄色くなるのもタールが原因です。

【一酸化炭素】

一酸化炭素は赤血球のヘモグロビンと結合する力が強く、ヘモグロビンが運ぶはずの酸素を奪ってしまうため、体に取り込む酸素が低下し、動脈硬化を促進させます。

たばこが関連する健康障害

喫煙者本人に与える病気

※「厚生生労働省 喫煙の健康影響に関する検討報告書」より、科学的証拠は因果関係を推定するのに十分であると判定された疾患について抜粋。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)について

COPDとは、従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。COPDの最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15~20%が発症します。

新型たばこについて

近年、燃焼式たばこ(火をつけて使う従来のたばこ)の代わりに加熱式たばこや電子たばこ(新型たばこ)を使う人が多くなっています。新型たばこは煙やにおいが少ないため、従来の燃焼式たばこよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、新型たばこからも多くの有害物質が発生することが分かっています。また、病気や死亡リスクとの関連性について科学的な根拠は明らかになっていませんが、海外で電子たばこによるものと疑われる肺疾患等の健康被害症例が報告されていることから、健康被害を起こすことが否定できません。

【加熱式たばこ】

たばこ葉やたばこ葉を加工したものを、燃焼させずに電気的に加熱し、エアロゾル(霧状)化したニコチンと加熱によって発生した化学物質を吸入するタイプのたばこ製品です。

【電子タバコ】

たばこ葉を使用せず、装置内もしくは専用カートリッジ内の液体を電子加熱し、発生するエアロゾル(霧状の粒子)を吸い込む製品です。

受動喫煙ってなに?

たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があります。空気中には、呼出煙と副流煙が混ざって漂っており、たばこを吸っていない人がこれらの煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。

煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、吸う人だけではなく周囲の人にも健康被害を及ぼします。大人はもちろん、子どもや妊婦では、特に深刻な影響が出ることがあります。

受動喫煙による健康障害

大人

脳血管疾患、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など呼吸器疾患の悪化、ぜんそく、血管の損傷、血栓ができやすくなる、心筋梗塞、狭心症など

妊婦

低出生体重児、流産・早産、子宮外妊娠、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、子どもの先天異常など

子ども

気管支炎、肺炎、喘息、慢性の呼吸器症状(咳や息切れなど)、肺機能の低下、中耳炎、乳幼児突然死症候群など

禁煙に関する取り組みについて

なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ

健康増進法が改正され、2020年4月から、望まない受動喫煙をなくすための取り組みが「マナーからルール」へと変わりました。多数の人が利用するすべての施設が、原則屋内禁煙となります。

以下のルールが義務付けられています。

- 屋内は原則禁煙

- 各種喫煙室への標識の掲示

- 20歳未満の方は喫煙室への立ち入りは禁止

詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

「なくそう!受動喫煙防止対策。」特設Webサイト<外部リンク>

受動喫煙対策【厚生労働省】<外部リンク>

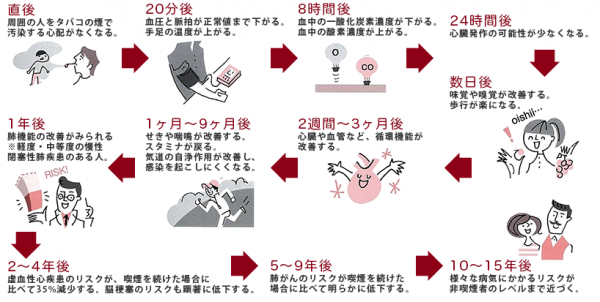

禁煙に「手遅れ」ということはありません!

禁煙による健康改善

禁煙すると24時間で心臓発作のリスクの低下がみられますが、その後比較的早期にみられる健康改善には、せきやたんなどの呼吸器症状の改善やインフルエンザなど呼吸器感染症にかかる危険が低下することがあげられます。禁煙後早ければ1ヵ月たつと、せきや喘鳴などの呼吸器症状が改善します。また、免疫機能が回復して、かぜやインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなります。

※厚生労働省e-ヘルスネット「禁煙の効果」<外部リンク>より引用

禁煙をスムーズにさせるためのコツ

1 禁煙開始日を設定しよう!

何かの記念日や1のつく日など覚えやすい日がおすすめです。ご自身の喫煙習慣を振り返って、休日に喫煙本数が多い方は仕事のある日から、職場で喫煙本数が多い方は、休日からはじめるよよいでしょう。

禁煙開始日を決めたら、カレンダーに○をつけたり禁煙宣言書を作り見やすい場所に貼って、禁煙への意欲を高めましょう。

また、自分がなぜ禁煙したいのか理由を明確化し書き出すことで、禁煙開始後に辛くなったときでも、初心に戻って禁煙について考え直すことが出来ます。

2 吸いたい気持ちの対処法を練習しよう!

禁煙開始後2~3日をピークに次のような離脱症状が表れます。

- たばこが吸いたい!という欲求

- 眠気

- イライラして落ち着かない

- 頭痛

- からだがだるい

その後個人差はありますが、症状は緩やかに10~14日ごろまで続きます。

禁煙開始後数日間は、「たばこが吸いたい」という気持ちが1日数回続くこともあります。そんなときはにどんな対処をしたらたばこを吸わないでいられるか事前に考えておくことで、吸いたい気持ちをコントロールすることが可能となります。

| たばこを吸いたくなる場面 | 代わりになる行動 |

|---|---|

| 朝起きてすぐ | すぐに顔を洗う |

| 食後の後 | 歯磨き |

| コーヒーと一緒に | コーヒーを紅茶に変える |

| 車の中 | 大声で歌う、深呼吸をする |

| 仕事の休憩時間 | 職場の人に禁煙宣言をする |

| アルコールとともに | 冷水を一緒に置いておき、吸いたくなったら飲む |

3 いつもと違う「ん?」という感覚を身につけよう

「無意識のうちにたばこを吸ってしまう」「いつの間にかまた火をつけていた」というようなことは喫煙者の方はよく経験することでしょう。無意識にたばこを吸ってしまうと、禁煙開始後もついつい吸い続けてしまいがちです。

禁煙開始前に一度、意識的にたばこを吸う練習をしましょう。いつもと違う銘柄のたばこを吸ったり、たばこを持つ手を変えてみたりして、「たばこを吸っている」という意識を持って吸ってみましょう。

※厚生労働省e-ヘルスネット「禁煙の準備 – 禁煙7日前から行う、禁煙のコツを教えます!《準備編》」<外部リンク>より引用

禁煙外来について

たばこに含まれるニコチンには依存性があるため、禁煙するには「ニコチン依存」を克服する必要があります。「禁煙外来」ではニコチン切れのつらい症状を緩和する禁煙補助薬の処方や、専門の医療者から禁煙アドバイスをもらえるため、自力の禁煙と比べてより楽に確実に禁煙できます。県内には多くの禁煙外来がありますので、上手に活用して、禁煙を成功させましょう!(県ホームページ引用)

保険診療を行っている県内の禁煙外来一覧

禁煙外来では、喫煙本数や喫煙年数等の条件がありますが、一定条件を満たせば健康保険を使って禁煙治療を受けることができます。

県内の禁煙外来一覧(PDF:349KB)<外部リンク>(令和6年3月現在)

関連イベントのご案内

県民公開講座 禁煙フォーラム石川2025

【日時】 令和7年6月5日(木曜日)19時00分~20時30分

【会場】 学びの杜ののいちカレード 研修室・会議室

Web参加(ZOOM)も可能です。

以下より、ZOOMへご参加ください。

Web参加用URL

https://us06web.zoom.us/j/83344013810?pwd=EO0d89vMQa3MNMwMbh1QqNuQb8a5cu.1

ミーティングID 833 4401 3810

パスワード 6yVD9k

【内容】 講演1「たばこと健康 ~これまで知らなかったスポーツや骨関節の影響~」

講師:特定医療法人社団勝木会 理事長

日本整形外科学会認定スポーツ医、日本医師会認定健康スポーツ医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター、リウマチ医 勝木 保夫 先生

講演2「たばこの多様性 〜新型たばこのリスクと受動喫煙〜」

講師:石川県臨床内科医会 会長

医療法人社団長尾医院 理事長 長尾 信 先生

【予約】 不要

【問い合わせ】 (公社)石川県医師会 電話 076-239-3800

県民公開講座 禁煙フォーラム石川2025 [PDFファイル/307KB]

たばこについてもっと知りたい方へ

- 厚生労働省(たばこと健康に関する情報)<外部リンク>

- e‐ヘルスネット(情報提供)<外部リンク>

- 石川県ウェブページ(たばこ対策)<外部リンク>