【令和7年(2025年)4月施行】 改正建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

【令和7年(2025年)4月施行】 改正建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年(2025年)4月から、建築確認手続き等が変わります。

改正法の詳細は次の国土交通省のページをご確認ください。

・国土交通省HP(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について<外部リンク>

・国土交通省 改正法制度説明資料<外部リンク>

確認申請等手数料の改定について

上記法改正に伴い、令和7年4月1日より建築確認等手数料の改定を予定しています。

確認申請・中間検査・完了検査申請手数料

法改正により、建築確認・検査の審査省略制度(以下「特例」)の対象範囲が縮小され、新2号建築物において、これまで審査対象外であった構造関係規定などの審査業務が追加となること等から、確認申請・中間検査・完了検査申請手数料を業務量に応じた手数料区分及び金額に見直します(特例の有無、構造計算の審査の有無で区分)。また、省エネ仕様基準により建築確認を受ける場合の加算手数料を設定します。

・確認申請、中間検査、完了検査に関する手数料 [PDFファイル/42KB]

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

法改正により、原則として、住宅を含む全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられたことから、住宅及び床面積300平方メートル未満の非住宅の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(以下「省エネ適判手数料」)を設定します。

仮使用認定申請手数料

法改正により、旧4号建築物などの比較的小規模な建築物であっても、新2号建築物に該当する場合は仮使用認定の対象となることから、床面積区分に応じた金額に見直します。

| 面積区分 | 金額 |

|---|---|

| ~ 100平方メートル以内 | 15,000円 |

| 100平方メートル超 ~ 500平方メートル以内 | 30,000円 |

| 500平方メートル超 ~ 1,000平方メートル以内 | 60,000円 |

| 1,000平方メートル超 | 120,000円 |

建築士サポートセンターのご案内

石川県では、これらの改正に基づく申請図書の作成や申請手続きについて不安を抱える建築士を個別にサポートするため、日本建築検査協会北陸支店を事務局として「建築士サポートセンター」を開設しています。

詳細は次の石川県のページをご確認ください。

・石川県建築士サポートセンター<外部リンク>

建築確認手続き等に関する改正の概要

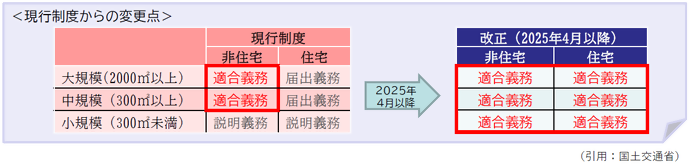

1.省エネ基準適合義務の対象拡大(建築物省エネ法の改正)

令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。ただし、10平方メートル以下の新築・増改築や、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの等については適用除外となります。

省エネ基準への適合を確認するためには、原則エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。ただし、建築基準法の改正後の新3号建築物のうち、建築士の設計によるものについては、省エネ基準適合義務の対象ではありますが、省エネ基準適合の確認は発生しません(エネルギー消費性能適合性判定は不要)。

住宅については、(1)住宅品確法の設計住宅性能評価を受けたもの、(2)長期住宅優良法に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの、(3)仕様基準・誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合については、エネルギー消費性能適合性判定を省略することができます。仕様基準の詳細については国土交通省ホームページのガイドブックをご覧ください。

・木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック_4~7地域_省エネ基準編_第3版(国土交通省) [PDFファイル/3.45MB]

なお、省エネ基準適合義務が課される建築物の拡大に伴い、届出義務(建築物省エネ法第19条)は廃止されます。

2.建築確認・検査の対象となる建築物の規模の改正

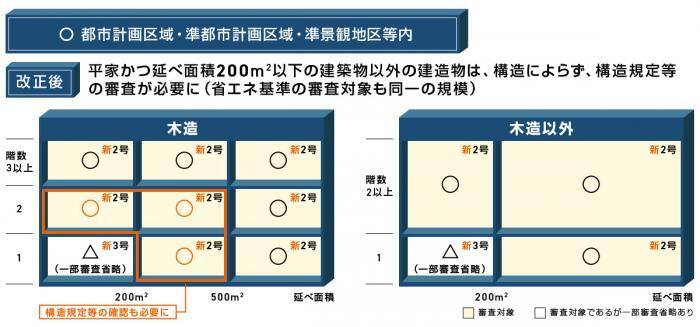

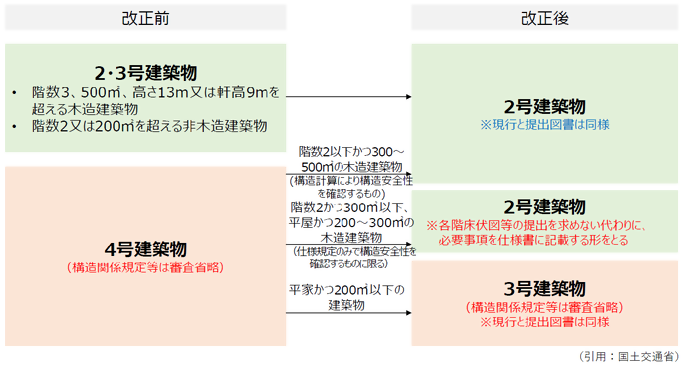

建築物の法区分が、<1号建築物~4号建築物>から<1号建築物~新2号建築物~新3号建築物>に変わります。

また、審査・検査の省略制度(建築確認・検査の特例制度)が見直され、審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「都市計画区域内等の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)」のみとなります。

改正前は4号特例の対象となっていた、階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下の木造建築物、平屋かつ延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以下の木造建築物は、改正後は構造関係規定等の審査の対象となります(構造計算は不要)。

改正前は構造計算が不要であった、階数が2以下かつ延べ面積300平方メートルを超え500平方メートル以下の木造建築物は、改正後は構造計算が必要となります。

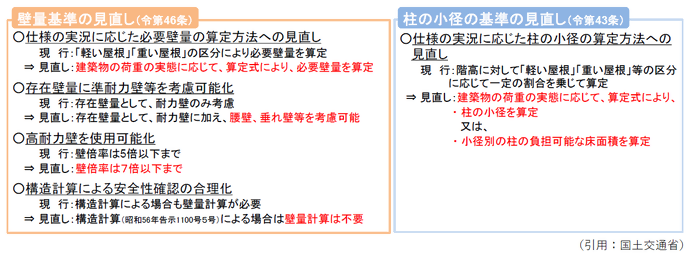

3.木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の改正

壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となり、<新2号建築物>の確認・検査においては、壁量基準等への適合審査・検査が行われます(確認・検査省略制度の改正)。

木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の区分が廃止され、建築物の仕様の実態に応じて算定することになります。

階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等について仕様の組合せを確認、あるいは入力することで、必要壁量を容易に把握・算定できる設計支援ツール(早見表、表計算ツール)が使用可能です。設計支援ツールの詳細は公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご覧ください。

・<外部リンク>壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツールの公開(公益財団法人日本住宅・木材技術センター)<外部リンク>

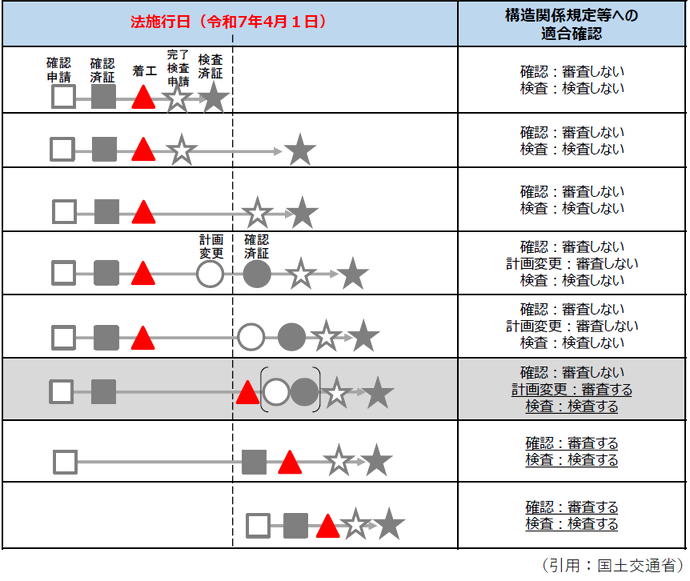

施行日前後における規定の適用に関する取扱い

改正後の法律は、令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。施行日以前(令和7年3月31日)に確認済証が交付されていても、施行日以後(令和7年4月1日)に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。

施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となるほか、省エネ基準適合義務の対象拡大に伴い、計画変更申請時や完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書の提出が必要となる場合があります。

改正直前は、駆け込みの申請が予想されます。改正前に確認済証を交付することをお約束することはできませんので、十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。