食品ロス削減

食品ロスとは

食べられるのに捨てられている食品のことを「食品ロス」といいます。

日本では、年間464万トンの食品ロスが発生しており、そのうち、約半分の233万トンが家庭から発生するものです(令和5年度推計値:農林水産省HP)。

年間の食品ロス量464万トンは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量(令和5年で年間約370万トン)の約1.3倍に相当します。

日本人1人当たりでは、毎日おにぎり一個分(約102g)の食べ物を捨てている計算になります。

[食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト<外部リンク>(消費者庁)

食品ロスを減らす行動をしてみよう

買物編

|

(1)買物前に、食材をチェック 買物の前に、冷蔵庫や食品庫にある食材を確認する。 メモ書きやスマートフォンで撮影するなどして、買物時の参考にする。 |

|

|

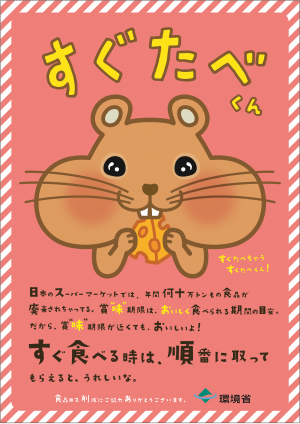

(画像出典:環境省HP) |

|

|

(2)必要な分だけ買う 使う分・食べきれる量だけ買う。 まとめ買いを避け、必要な分だけ買って、食べきる。 |

|

|

(3)期限表示を知って、賢く買う 利用予定と照らして、期限表示を確認する。 すぐ使う食品は、棚の手前から取る。 |

食品の期限表示を正しく理解する

食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。

いずれも開封していない状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。

消費期限は、「食べても安全な期限」

賞味期限は、「おいしく食べることができる期限」

家庭編

(1)適切に保存する

食品に記載された保存方法に従って保存する。

野菜は、冷凍・茹でるなどの下処理をしてストックする。

(2)食材を上手に使い切る

残っている食材から使う。

作り過ぎて残った料理は他の料理に作り替えるなど工夫する。

(3)食べきれる量を作る

体調や健康、家族の予定も配慮する。

宴会編

「おいしく残さず食べきろう!運動」

- まずは、適量注文

- 幹事さんから「おいしく食べきろう!」の声かけ

- 開始30分、終了10分は、席を立たずにしっかり食べる「食べきりタイム!」(30・10(さんまる いちまる)運動)

- 食べきれない料理は仲間で分け合おう

- それでも、食べきれなかった料理は、お店の方に確認して持ち帰ろう

毎年10月は、食品ロス削減月間

10月30日は「食品ロス削減の日」

令和6年は、10月13日(日曜日)に開催された「北國街道野々市の市」にて「地球温暖化防止」を主な題材として出展し、あわせて「食品ロスの削減」も啓発しました。

| 当日は、良い天気にも恵まれて多くの市民がイベントを楽しみました。 | |

|

|

|

啓発資材として、消費者庁より提供していただいた「食品ロス削減啓発ポスター」を掲示し、さらに親子で楽しんで学べる「消費者庁xうんこドリル 食品ロス(令和6年3月版)」を市民に配布しました。 啓発用ドリルは、石川県に縁のある作者が、わかりやすいように絵本にしてくれています。もし、興味のある方は消費者庁HP<外部リンク>にてご覧ください。 |

|

|

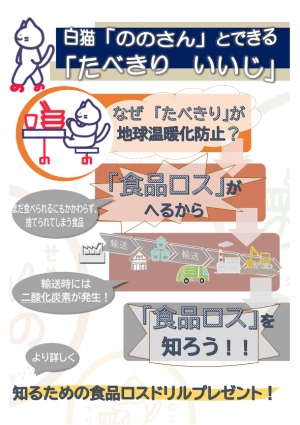

ゼロカーボンシティ推進のために作成した白猫「ののさん」が取り組む「のののいちゼロカーボン活動」の一つである食品ロス削減を掲げる「たべきり いいじ」。

|

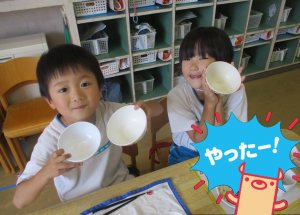

令和5年は、SNSにて野々市市内の保育園で給食をおいしく食べきった園児たちをご紹介しました。

|

|

|

|

|

|

|

食べきった達成感で浮かべる元気な笑顔! お皿もお鍋もピッカピカ! |

生ごみ減量に取り組むために

生ごみの水切り、「もうひとしぼり」

食品ロスを減らすことは、ごみの減量のために非常に有効ですが、さらに、生ごみに含まれる水分を減らすことにより、ごみを減量できます。

私たちの生活から出るごみのうち、約30%が生ごみです。生ごみの約80%が水分と言われています。

生ごみの水分を減らすため、ごみ袋に入れる前に「もうひとしぼり」して水分を抜きましょう。

家庭用生ごみ処理機等の購入費補助金

家庭から出される生ごみの減量や堆肥化による循環型社会の構築のため、生ごみ処理機等の購入費用の一部を補助します。