後期高齢者医療制度の保険料

(1)後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料

後期高齢者医療制度の被保険者が病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の約1割を保険料として納めていただくことになります。

保険料は、国や県、市町からの負担金、各医療保険(健康保険、国保等)からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

| 患者一部負担金 |

医療給付費 |

||

|---|---|---|---|

|

公費負担 (約5割) |

後期高齢者支援金 (約4割) |

保険料 (約1割) |

|

|

医療機関窓口での支払い分 |

国:県:市町=4:1:1 | 各医療保険(健康保険、国保等)の被保険者(0から74歳)からの支援金 | 被保険者が負担する保険料 |

保険料の計算方法

- 保険料は後期高齢者医療制度すべての被保険者一人ひとりに、所得に応じ、公平にご負担いただきます。

- 保険料は、被保険者一人ひとりに等しく課される「均等割額」と所得に応じて課される「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。原則、同一県内で同じ所得であれば同じ保険料となります。

令和4年度,令和5年度

一人当たりの年間保険料(賦課限度額66万円) = 「均等割額」 + 「所得割額」

「均等割額」 = 48,500円

「所得割額」 = (被保険者本人の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.53%

令和6年度,令和7年度

一人当たりの年間保険料(賦課限度額80万円) = 「均等割額」 + 「所得割額」

「均等割額」 = 50,760円

「所得割額」 = (被保険者本人の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.88%

※保険料は2年ごとに改定されます。

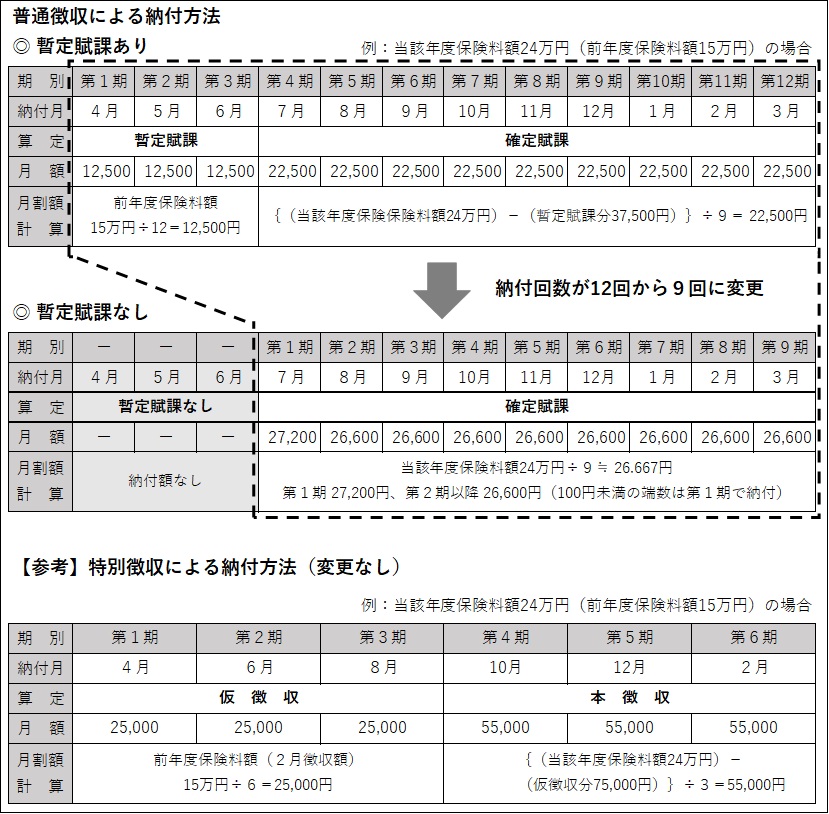

令和8年度から後期高齢者医療保険料の暫定賦課を廃止します。

令和7年度までは、4月から6月にかけて前年度の保険料額をもとに計算した暫定的な金額を納めていただく暫定賦課を行っていましたが、令和8年度から暫定賦課を廃止し、後期高齢者医療保険料の普通徴収による納付回数を、年12回から年9回に変更します。

7月に通知する当該年度の保険料を、7月から翌年3月の9か月間(年9回)で納めていただきます。

納付回数が減るため、1回あたりの納付額が増加する場合がありますが、年間納付額に変更はありません。

なお、特別徴収(年金天引き)による納付については変更無く、今まで通り年6回の年金支給月ごとに徴収いたします。

(2)保険料の軽減措置

均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて、以下のとおり均等割額は軽減されます。

令和7年度に対象者の所得要件が一部見直されました。

令和7年度以降

| 対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |

均等割の軽減割合 |

|---|---|

|

43万円 + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

7割 |

| 43万円 + 30.5万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

5割 |

| 43万円 + 56万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

2割 |

※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数を言います。

年金・給与所得者の数が1以下の場合、太字部分の加算は行いません。

(参考)令和6年度

| 対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |

均等割の軽減割合 |

|---|---|

|

43万円 + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

7割 |

| 43万円 + 29.5万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

5割 |

| 43万円 + 54.5万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |

2割 |

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する日までの間に限り均等割額が5割軽減されます。

※被用者保険とは全国健康保険協会、企業の健康保険組合による健康保険、船舶保険、共済組合等のことで、国民健康保険及び国民健康保険組合は含みません。

(3)保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

下記の【要件】1、2を満たす方は、原則として「特別徴収(年金天引き)」により後期高齢者医療保険料を徴収いたします。

要件

- 介護保険料が「特別徴収(年金天引き)」されている方(※他市町村で特別徴収されている方を除く)

- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方

上記の1、2を満たす方であっても、一時的に「普通徴収(納付書や口座振替による納付)」になる場合があります。

- 75歳の誕生日を迎えられ、新たに資格取得した方

- 65歳から75歳未満の方で、障がい認定により新たに資格取得した方

- 他の市区町村から転入(野々市市へ住所を異動)された方

- 保険料が減額した方

- 年金が一時差し止めになった方

特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間は、「普通徴収」で納めていただきます。

| 資格取得時期 | 開始月の目安 |

|---|---|

| 2月~6月 | 10月 |

| 7月~9月 | 4月 |

| 10月~11月 | 6月 |

| 12月~翌年1月 | 8月 |

※この表はあくまで目安です。実際の開始月が異なる場合があります。

なお、原則は特別徴収(年金天引き)ですが、口座振替を希望される場合は手続きにより普通徴収(口座振替)に変更することができます。

ただし、納付状況により変更が認められない場合があります。

詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

普通徴収

上記「特別徴収」の【要件】1、2に該当しない方は、「普通徴収」により口座振替または納付書により市指定金融機関等、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付していただきます。

指定金融機関等の内、一部の金融機関では、Web口座振替受付サービスによりホームページ上からお手続きすることができます。

後期高齢者医療広域連合のHPはこちら<外部リンク>

保険料の還付について

既に納付された保険料について、保険料額の減額等により納め過ぎが発生した場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、「保険料還付通知書」(以下、通知書という)によりお知らせし、納め過ぎた保険料を還付します。

※納期限を過ぎても納めていない保険料が他にあるときは、その保険料に充当します。

市で口座を把握できた人については、その口座に振込します。通知書には振込予定の口座と、振込日を記載しておりますので確認してください。

市で口座を把握できなかった人については、振込先口座を確認するための文書を送付します。窓口へのご持参か郵送で手続きしてください。

郵送で手続きする場合

届いた用紙に住所・氏名・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

(4)後期高齢者医療保険料の納付済額の確認について

年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、後期高齢者医療保険料の納付済額も対象となります。

対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額です。

納付書で支払った人は領収証書を確認し、申告書などへ記載してください。実際に支払った人が申告することができます。

口座振替の人は1月に送付する「口座振替納付済通知書」や預金通帳を確認の上、申告書などへ記載してください。口座振替分は、口座名義人のみが申告することができます。

年金からの天引き(特別徴収)の人は、年金支払者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票で納付済額を確認してください。ただし、年金天引きの分は、年金を受給している本人しか申告できません。

保険料の還付があった場合は、領収証書などの金額から還付された分を差し引いて申告してください。

上記の方法で納付済額が確認できない場合は、保険年金課へお問い合わせください。

書面での確認を希望される場合は、納付確認書(無料)を発行することができます。

納付確認書の発行について

保険年金課の窓口で交付申請してください。

納付確認書の交付申請に必要なもの

申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)

印かん

※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、申請書の中にある委任状欄に記入と押印が必要です。