【東京野々市会】会員コラム

2025(令和7)年度

6.会長就任のご挨拶

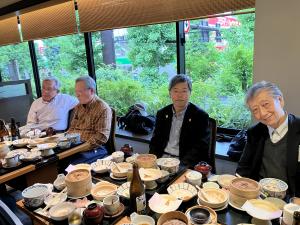

この度、東京野々市会の会長にご推挙いただいた後藤光将と申します。私の年齢は50歳です。石川県のふるさと会の中でも、おそらく最年少の会長ではないでしょうか。私のような若輩者を指名していただいた会員の皆さまのご期待に添えるように、身に余る大役ではございますが、微力ながら最善を尽くしてまいる所存です。

さて、まずは日頃より本会にご理解とご支援を賜っております粟貴章市長、そして会の運営を支えてくださっている野々市市役所の職員の皆様に、心より御礼申し上げます。皆様の温かいご支援がなければ、本会の活動は成り立ちません。今後も引き続きよろしくお願い申し上げます。

本会は、野々市市にご縁のある関東在住の方々が集い、親睦を深め、互いに支え合いながら、故郷の発展を願う大切な場であります。時代の変化にも柔軟に対応し、さらに魅力ある会へと発展させていきたいと考えております。

特に、下記3点に注力して参りたいと存じます。

【会員間の交流活性化】定期的な交流イベントの企画に加え、ITも活用し、より多くの会員の皆様が気軽に交流できる機会を増やします。

【若い世代の参加促進】野々市市出身の学生さんや若い社会人の方々にも本会の存在を知っていただき、積極的にご参加いただけるような取り組みを進めます。

【故郷・野々市市への貢献】野々市市の情報発信や、ふるさと納税をはじめとする故郷への貢献活動にも、会員の皆様と共に積極的に関わります。

もちろん、これらは私一人の力で成し遂げられるものではありません。会員の皆様のご理解とご協力なくしては、会の発展はありえません。どうか、皆様のお力添えを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

さいごに、嶋田良夫前会長をはじめ当会の先輩たちにも、心より感謝申し上げます。35年の長きにわたり、本会の発展にご尽力いただきました。築き上げてこられた素晴らしい伝統と実績を受け継ぎ、さらに発展させていく所存です。今後も東京野々市会へのご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

※写真は2025年度総会終了後の粟市長と筆者

(2025年7月4日 後藤光将記)

5.中学校の恩師・波多正義先生を思う。~「継続は力なり」、“There is no royal road for learning.”~

波多正義先生は、野々市中学校時代の英語科の恩師で、所属していたESSの顧問でもあった。校内の廊下で会うと、いつも“How are you, Mr.Shimada?”と声を掛けてくださった。当時は英語の学習ツールは今に比べて少なかったので、先生から勧められて毎日NHKのテレビ英会話(講師:田崎清忠先生)を視聴していた。先生は、「毎日決まった時間にテレビ英会話を観ると身体中血液がよく巡り健康によい」とよく言われていた。先生の言われたことを咀嚼すると、「継続は力なり(continuity is the father of success)」 、“There is no royal road for learning.”と理解している。

波多先生には卒業後余りお会いする機会がなかったが、40歳を超えた頃、お盆の帰省の折に先生の故郷である富山県福光のご自宅にお邪魔した。先生は約束の時間の1時間前からご自宅近くで待っておられて、にこやかに約20年振りの再会となった。通りすがり、水玉模様のワンピースを着た女性を見て、「水玉を英語で何と言うか知っているか? Dotというのだ」と言われ、いつまでも英語の先生とその生徒の関係であった。先生のご自宅に着き、早速書斎に案内され、「常温」のビールをご馳走になった。この時が先生と交わした最初のお酒で、「わしは冷えたビールが嫌いでなあ」と言われ、冷やされてないビールを勧められた。暫く近況報告をしておいとましようとした時、「さー、これから行くぞ!」と言われ、先生が運転される自転車の後ろに乗り、地元の料亭に案内された。

そこでは、戦争での出来事、米軍の通訳を経て中学校の英語教師になり随分苦労し、悔しい思いもしたこと等の話をされた。こちらも20年の時の経過を埋めようと、大学時代のこと、社会人になってからのこと、組織で取り組んでいること等、話は尽きなかったが、辺りはすっかり暗くなり再会を約束しお開きとなった。料亭を出てほろ酔い気分で、先生に自転車で福光駅近くまで送っていただいた。その数年後、ご自宅を訪れたが、再びお会いすることはできなかった。

「継続は力なり」、“There is no royal road for learning.” を忘れることなく日々努力・継続しているが、語学が一向に上達しない状況に、波多先生に申し訳ない思いである・・・。

(2025年7月2日 嶋田良夫記)

4.いっこうに進まない断捨離

「断捨離」という言葉が定着してから十数年になるが、「ものごとを断ち、がらくたを捨てれば、執着もはなれていくという生活思想〔2009年からのことば〕」と「ものを思いきりよく捨てて、すっきりすること」の2つの意味があるようである(『三省堂国語辞典 第八版』)。

先日から野々市の物置の整理を始めた。祖父の代からの物が積まれており、何が保管されているか確かめることからスタートした。奥にある段ボール2つを開けてみると、なんと私自身の中学校3年間と高校3年間の教科書とそのノート類であった。ある時、整理しようとしてなかなか捨てられず、そのままになっていた。ノートを一冊一冊見ると、何と丹念に学習した跡が残っているではないか。当時、同級生の従母兄弟と競い合ったこと等いろんな思い出が蘇ってくるが、この際整理しようと決めた。一つひとつ確認して仕分けしていたところ、中学校の英語の教科書『STANDARD JACK AND BETTY』開隆堂出版と高1の時に県内の高校の外国語研究会の発表会で演じたWilliam Shakespeare“HAMLET ”の台本が出てきた。

『STANDARD JACK AND BETTY』は母の知り合いの先生のアドバイスもあり、小6の時に中学校1年分を英語の先生にご指導いただいた。そのお蔭で、中1では初めての外国語である英語は何の抵抗もなくスムーズにスタートを切ることができた。

また、英語劇 “HAMLET”ではHamletの親友であるHoratio役を演じた。“HAMLET”は学校英語では出てこない古典英語で書かれており理解するのに苦労したが、中学校の恩師で英語科担当の波多正義先生に随分ご指導いただいた。「英語劇では台詞の一つひとつに抑揚をつけて、大げさに演じるよう」等々と。

この際、教科書とノート類は思い切って捨てることにしたが、この2つはどうしても捨てることができなく書棚に収めた。英語との出会いの原点にあるように思えて。

かくして断捨離はいっこうに進まず、果たして整理が付くのは何時になることやら・・・。

(2025年6月1日 嶋田良夫記)

3.“善福寺公園と井草八幡宮散策の会“が開催される!

5月10日(土曜日)、お昼頃には漸く雨が上がり、“善福寺公園と井草八幡宮散策の会”が開催された。

4月中、5月10日の天気予報は曇りであったが、5月に入り一転「雨天マーク」に変わりヤキモキ・・・。

しかし、当日8時、運よくお昼には雨が上がる予報が出て、参加者に「12時00分集合!」のメールを発信した。

JR荻窪駅には、12時20分前から参加者が集まり始め、8名全員が揃ったところで、バスで善福寺公園へ向かった。

善福寺公園は、渡戸橋を挟んで、武蔵野三大湧水池のひとつに数えられた善福寺池の「上の池」と「下の池」を有している。今回は「上の池」の周りを一巡したが、雨上がりということもあって、来園者は少なく、ゆっくりと散策することができた。

園内は、季節の花々が咲き終わっていたが、新緑が清々しく、公園の真中にある広大な「上の池」に羽を休める野鳥(カワセミ?サギ?)を観察することができた。

30分くらい散策した後、徒歩で近くの“井草八幡宮”へ向かった。大きな赤の鳥居の前で記念撮影し、境内へと足を進めた。“井草八幡宮”は今から約800年の昔、源頼朝が奥州征伐に向う途中に立ち寄ったとされる厳かな神社である。予期していなかったが、幸い境内にある能舞台で能が演じられているのを見ることができた。一同本殿にお参りして、会食会場へ向かった。

お昼を過ぎた午後1時半、空腹の中、キンキンに冷えたビールやジンジャエールで乾杯!久々参加された会員もおいでになったが、美味を楽しみながら会話が進んだ。参加者からは、「善福寺公園にはまた来てみたい」との声が聞かれた。

アウトドア企画は、コロナ禍の2021年に開催した“旧前田邸見学会”に始まり、“小石川植物園自然観察会”、“六義園散策の会”、“善福寺公園と井草八幡宮散策の会”と回を重ねてきたが、これからも都内の穴場スポットを探し企画して行きたい。

(2025年5月11日 嶋田良夫記)

2.不思議な出会い

先週末、会社の元同僚と毎年恒例の熊谷の花堤に行ってお花見をしてきました。

今年は例年になく混雑しておりましたので、早々に引き上げて駅ビルのカフェで近況について語り合いました。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、友人と別れて駅の改札口に向かったところ、素敵なピアノの音色が流れていました。

ピアノのあるところへ行くとスマホを見ながら演奏している女性がいました。

演奏が一段落した後に声をかけたら、名刺を戴いて香港の大学で先生をやられていることが分かりました。

私が中国語が全く話せないのと片言の英語でも大丈夫かと尋ねたところ快く引き受けて戴きました。

何曲かリクエストをして弾き終わったあとにお茶に誘ったら快諾してくれ、色々とお話をしました。

帰りは滞在先の朝霞までの行き方が分からなかったようなので朝霞駅までエスコートしました。

後日、香港から彼女のお礼のメッセージが届きました。

これからも、彼女とはメッセージメールを通じてお付き合いしていくつもりです。

そして、いつか香港で彼女と再会したいと思いました。

(2025年4月11日 佐藤一宏記)

1.Spring is come. ~春の訪れを感じながら歩く~

菜の花、沈丁花、ツバキ、サクラと春を告げる花々が咲き、ウォーキングに格好な季節となった。早朝ウォ―キングを始めてもうかれこれ12年になる。何事も中途半端に終わっているが、これだけは何故か続いている。きっかけは、勤めていた時の産業医の勧めであった。歩くことは、マイペースで費用もかからず、誰からの制約も受けずに一人で出来て、健康によく気分転換にもなる。

ウォ―キングを始める前に、必ず筋トレとストレッチをすることにしている。これは運動をする前に、身体に「さあ始めるぞ!」とスイッチが入るようである。筋トレは身体に余り負担にならない軽めのスクワット、ストレッチは帰省時に地元北陸病院(金沢・泉が丘)の夜間講座で教わった科学的なものをベースに行っている。余り複雑化せず、シンプルなプログラムとしている。

いろいろ意見はあるが、毎日のウォーキングは、季節にとらわれることなく、朝の早い時間に行うことにしている。歩き方は、断続的に速歩きをするとよいとか、複数のことをやりながら歩く方がよいとか、いろいろいわれるが、余り考えることなく、その日の気分で歩いている。そうしないと長続きしない。

早朝ウォーキングのよいところは、いろいろ嫌なことが清算されリフレッシュできること、またいろいろ良いアイディアが浮かんでくること、辺りの風景から季節の移ろいや街の情景の変化を感じること等である。早起きは三文の徳といわれているが、何かよい発見があると嬉しいのですが・・・。

これからもウォ―キング中に浮かんだ題材を会員コラムに投稿して行きたいと思っている。

(2025年4月8日 嶋田良夫記)

過去の会員コラム

会員コラムは、令和元年度から掲載しています。過去のコラムも、ぜひご覧ください。